《困在时间里的父亲》电影截图

当烈日的光芒变得温柔,树上熟悉的蝉鸣声渐渐稀疏,夏天便走向了尾声,接踵而至是朝气蓬勃的9月开学季。

父母们在“3、2、1——咔嚓”的快门声里,为孩子定格下纯真的笑脸,但也正是在这3秒的时间内,就有一位老人丢失属于自己的“记忆相册”。

这一切的“元凶”,正是阿尔茨海默病,也是造成认知症的最常见原因。

因此,9月不仅是承载成长与期待的开学季,更是一个需要我们格外珍视的月份——世界阿尔茨海默病月,它提醒着我们:在牵着稚嫩小手奔向未来时,也别忘了回身扶住那双正悄悄松开记忆的手。

数据显示,中国约有1700万认知障碍患者,2030年预计达2220万。

在上海,数据同样惊人,60岁以上老人认知症发病率超5%,到85岁以上则逼近三成。

于是,认知症照护从家庭隐痛变成社会行动。

人们也开始意识到简单的“养老床位”并不能满足对于认知症老人的照护。

2018年4月18日,上海民政局出台全国首个《认知症照护床位设置工作方案(试行)》,根据要求,2018年各区改建认知症照护床位不低于50张,全市总数不低于1000张。

2025年,“改建3000张认知障碍照护床位”被列入上海市为民办实事项目。

当责任和政策滚滚而来的时候,有这样一匹养老行业“黑马”,以央企的责任与担当直面转型压力,为我们打开了认知症照护专业化、市场化、可持续发展的新蓝海。

他,就是中信养老。

壹丨开端

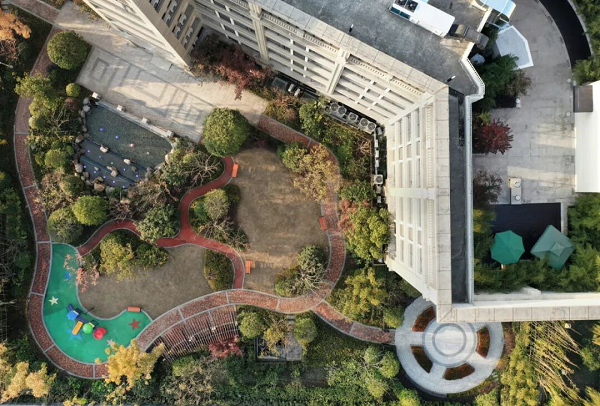

信养之家锦绣养老院

4年前的冬天,坐落于上海市浦东新区北艾路1481号的信养之家锦绣养老院正式开业,建筑面积约1万平方米,规划床位176张,其中认知症照护床位16张。

院内环境优美,配置完善,与周围环绕的3000平方米水景花园相得益彰。房间也宽敞明亮,布置温馨,配备了床、柜、独立空调、茶几、写字桌等设施,实现了拎包入住的便捷。

但即使是这样一个交通便利,配套完善,服务专业的拥有央企背景的养老机构,却在竞争激烈的市场中依旧困难重重。

认知症照护床位

而在一公里之外,同样由中信养老运营的另一个项目——由由信福养老院却在2023年4月横空出世:建筑面积约7万平方米,整个院区由5栋楼组成,规划床位多达1000多张。其中,1-2号楼为15层高龄自理公寓,3号楼设12层护理单元,4号楼规划为老年护理院,5号楼配置近3000平方米会所空间。

一经推出,由由信福就取得了开业一年入住300多位老人的亮眼成绩,相比之下,毗邻的信养之家锦绣养老院,黯然失色。

市场是最好的老师,2024年的春天,中信养老迈出了试探性的重要一步:旗下锦绣养老院率先转型,重新定位成一家整体专注于认知症照护的特色养老机构,朝着“特色鲜明、能力一流、规模领先”的中国养老行业头部企业再进一步。

贰丨新生

养老院俯瞰图

经过一年多的积极探索实践,摆在锦绣养老院面前的道路豁然开朗;而中信养老也在实践中打造出了独有的符合中国国情且匹配当下中信养老机构发展的“54321”认知症特色服务模式——整合5大医疗专业学科、4类核心照护岗位、3种非药物干预类别和2类专业外部资源导入,最终形成1人1案的个性化照护方案。

如今,锦绣养老院入住率已稳居95%,其中85%为认知障碍老人;在盈利能力上也排在中信养老下属所有养老机构之首。

比数字更可贵的是,是一支真正懂认知症、能扛能打的专业照护团队,已悄然成军。毕竟,对于认知症老人的照护,最核心的竞争力依旧是“服务”。

据锦绣养老院院长介绍,一位优秀的普通养老院护理人员,不一定能胜任认知症照护工作,核心在于两类服务模式截然不同:

普通护理的老人,基本能够清晰表达需求,护理员按需提供服务即可。

认知症照护,则需要“主动发现”,老人往往说不清、道不明,尤其对于中重度认知症老人,他们无法准确表达甚至丧失了表达诉求的能力。

护理员与老人日常互动

因此,护理人员必须通过细致观察,从老人的微表情、肢体动作以及行为习惯等去发现潜在需求,主动提供护理服务。且这一过程无法做到标准化、流程化,而是高度个性化的,即使有两位老人被确诊为同一病症,其表现形式和照护需求可能完全不同。

为了提高一线护理人员的“眼力见”,新增设的核心照护岗位直接把照护水准拉上新高:照护督导,拥有五年以上认知症照护经验,带教、应急处置、家属沟通、团队管理一把抓;综合照护助理则由老年服务管理专业的大专生或本科生担任,熟练掌握护理技能,具备敏锐的观察能力、良好的沟通协调能力、个案跟踪管理协同能力以及用药观察与专业评估能力。

康复活动

照护能力不仅体现在专业技能上,也体现在对员工的情绪疏导与心理支持上。

去年底,中信养老在锦绣养老院用两个月时间完成了五轮集中式心理疏导;此后,院内形成每月一次的内部减压机制,逐步实现了机构内部心理支持服务的“自我造血”功能。

一群时而会在晚间游荡、反复打包行李、易燥易怒、充满不安和焦虑等各类症状的认知症老人,如今在锦绣养老院重归安稳,重拾尊严。

叁丨过程

音乐疗法专区

然而,这条破釜沉舟的转型之路,步步荆棘。

最直观的便是照护体系的不匹配。机构从16张床位的认知症单元,升级为全院整体定位后,原有的服务逻辑,包括收费体系、评估标准、服务内容与团队配置,都亟待更新。

护理老人的照护本就不易,如今难度更是陡增——受病情影响,认知症老人常出现无法自控的情绪或行为,护理人员被辱骂、遭殴打、受诬陷的情况屡见不鲜。团队内几乎人人都滋生畏难情绪,部分员工因长期承受巨大的照护压力大,产生了辞职倾向。

其次,是家属的不理解与住户的流失。原先锦绣养老院住着七八十位老人,认知症老人的比例大概占20%-30%,整体运营状态相对稳定。为了更好地满足认知症老人的照护需求,当养老院对已有的认知症老人,提出新的个性化护理计划调整相关护理费用时,不少家属对此表示不解。

面对家属的困惑,锦绣养老院虽然投入了大量的时间和精力开展沟通工作,仍迎来了开业以来客户流动率最高的一年,压力巨大。

最后,是运营成本水涨船高。内部的装修改造只是“小头”,真正耗时耗力的是资源衔接与人力增配。眨眼间,工作人员的配比从1:4提升到1:2,导致招聘压力骤增的同时,配套资源的投入也显著增加——尤其是医疗支持。

医疗问诊

部分认知症老人对医疗服务有着特殊且高频的需求——他们常因病情波动出现躁动、谵妄等突发状况,需要医护团队投入更多精力进行用药调整与病情追踪,有时还需邀请老年科、营养科、精神科/神经科专家定期会诊,甚至需与外部医疗机构建立应急联动通道,再加上各类隐形成本,让运营成本持续走高。

但正是这一步步踩出的实践磨砺中,也悄悄裹着回甘。

肆丨模式

阳光总在风雨后。

当时,虽然海外依旧不乏成熟的认知症照护体系,若一味采取“拿来主义”,难免水土不服、最终受害的还是老人。

于是,从中信养老从锦绣养老院176张养老床位的探索转型中,结合中信养老旗下300余张认知症专门照护床位、超1000余张医疗床位的照护经验,总结出一条符合现阶段发展需求的独具特色的道路:医养高度融合是认知症照护最基础的切入点,脱离医疗仅谈非药物干预无异于空中楼阁。

联合查房

方向对了,就动起来。

中信养老在锦绣养老院内开创性打通了全科/内科医学,老年精神医学,中医学,康复治疗学和营养学等5大医疗专业学科联动,并加强了原一线照护团队专业力量:在原有护理主任和照护员的两级架构上,增设“照护督导”与“综合照护助理”双岗,形成4类核心照护岗位。

这样,最大限度减少了人员流动给认知症老人带来的陌生刺激和重复适应成本。

此外,大众熟悉的“非药物干预”也被重新定义:不再等同于“唱唱歌、跳跳舞、做做手工”的简单康乐活动,而是基于科学评估、循证依据的系统疗法;它与康乐、中西医康复一起,组成3种非药物干预类别,让每一次干预都有迹可循。

社工陪伴老人做脑部功能训练

同时,锦绣养老院从外部引进了宛爱夕医养联盟-上海市精神卫生中心、上海尽美长者服务中心、上海开放大学、上海城建职业学院等医疗和非医疗资源等2类专业外部资源。

最终,中信养老打造出了以“养老机构+护理院+三甲医院”三位一体的模式,对内形成1人1案的个性化照护方案。

这正是中信养老在战略层面做出的郑重抉择:认知症专业照护领域需要投入大量资源来构建真正的专业体系,并非营销噱头。

随着“以医疗为基础,以照护为核心,以老人为中心”理念在锦绣养老院落地生根,“54321”认知症特色服务模式成功破土而出,不仅让理念真正融入日常照护,更同步印证了自身的可行性。认知症老人的状态是动态变化的,这套模式也始终保持“进行时”——将在持续实践中迭代升级。

“54321”认知症特色服务模式

如今,认知症照护已被中信养老明确列为战略特色。

样板一出,复制键随即按下——其宝山大场养老院已启动转型,下一张“中信养老认知症照护名片”正在上海北部酝酿。

前路是光明,却未必平坦,但市场终究会给勇于实践的责任者以奖赏。

中信养老,拭目以待。